Thaïs

Comédie lyrique en 3 actes et 7 tableaux créée à l'Opéra de Paris.

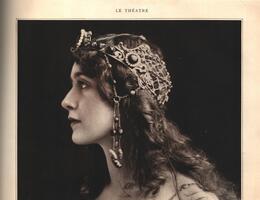

C’est pour la soprano californienne Sybil Sanderson (1865-1903) que Massenet compose Thaïs. Ce personnage provient d’une légende médiévale, sujet d’un poème (1867) puis d’un roman très anticlérical (1890) d’Anatole France. Louis Gallet en fait l’un des premiers livrets en prose de l’opéra français, style auquel il donne le nom de « poésie mélique », rappelant le mélos des Grecs anciens, poésie rythmée et chantante. D’abord prévue pour l’Opéra-Comique, l’œuvre est adaptée à l’Opéra, avec un ballet supplémentaire, pour suivre Sybil Sanderson qui passe de la première à la seconde institution. L’opéra est créé le 16 mars 1894 et obtient un succès public en dépit d’une opinion moins favorable des critiques. L’interprétation de Lina Cavalieri à Milan en 1903 puis à Paris en 1907 achève de donner à cet opéra sa renommée. La musique de Massenet est d’une étonnante puissance évocatrice et d’une rare pénétration psychologique. Le compositeur évoque dans ses souvenirs comment il faisait vivre le livret en lui jusqu’à ce qu’il se mette en musique « tout seul » ; de fait, le son et le mot trouvent une parfaite fusion dans les airs de Thaïs. En témoigne la célèbre scène du miroir où les notes cristallines de la courtisane laissent percevoir l’inanité de la vie qu’elle mène et son désir d’éternité qui n’est certainement pas celui d’être « belle éternellement », comme elle le chante. La Méditation qui suit est, selon les mots du critique Ernest Newman, un parfait portrait musical du processus émotionnel qui mène au réconfort et à la remise en question. Par ailleurs, comme l’analyse Jean-Christophe Branger, Thaïs est dotée d’une structure musicale particulière, accordant un rôle prépondérant à l’orchestre, puisque Massenet composa un poème symphonique avec soprano solo, Visions, en 1891, qu’il réutilise dans les pages orchestrales de son opéra, ce qui permet de comprendre leur richesse et leur pouvoir évocateur. L’œuvre que nous connaissons aujourd’hui est une version modifiée par le compositeur en 1897 ; Massenet ajoute, en effet, la très belle « scène de l’oasis » (acte III) qui symbolise le moment où les trajectoires spirituelles de Thaïs et d’Athanaël se croisent. Il ajoute un autre ballet et tempère la fin : dans la première version, plus proche d’Anatole France, les nonnes, horrifiées par les paroles d’Athanaël qui se met à évoquer les plaisirs de la chair, s’écrient « un vampire ! » tandis que le chœur d’enfants chante « Pitié ! ». Dans la deuxième version, Massenet, dont on sait qu’il était travaillé par une certaine spiritualité à cette période, ajoute la compassion et la miséricorde : les nonnes se taisent, le chœur d’enfants également et seul Athanaël dit : « Pitié ! ».

L’intrigue

L’action se déroule dans la Thébaïde hellénistique, près d’Alexandrie, et montre le parcours d’Athanaël (baryton) du monde spirituel au monde charnel et le parcours inverse de la courtisane Thaïs (soprano). Le moine Athanaël, dont on apprendra par petites touches le passé et la conversion, veut ramener à Dieu la courtisane Thaïs. En dépit des conseils de son ami Palémon, il prend le chemin d’Alexandrie (acte I, premier tableau). Il arrive chez Nicias (ténor) et est invité à un banquet, auquel est également conviée Thaïs, et qui est pour lui une tentation de renoncer à l’ascèse (deuxième tableau). Dans son appartement, Thaïs, seule, se confie à son miroir et lui demande la beauté « éternelle », lui faisant part de sa mélancolie. Athanaël entre et tente de la convertir (acte II, premier tableau). La célèbre Méditation pour violon et orchestre prend place ici, résumant les réflexions et la conversion de Thaïs qui apparaît alors sur le seuil de sa maison et accepte de suivre Athanaël (deuxième tableau). Dans une oasis du désert, Athanaël s’adoucit à la vue des pieds en sang de la jeune femme épuisée et lui apporte de l’eau. Il confie Thaïs au monastère des Filles blanches et réalise qu’il ne la verra plus (acte III, premier tableau). Le deuxième tableau, souvent coupé, montre Athanaël parmi ses frères ermites, hanté par l’image charnelle de Thaïs. Il pressent sa mort prochaine. Au troisième tableau, dans les jardins du monastère, Thaïs, transfigurée par trois mois de jeûne et de pénitence, est au plus mal. Athanaël entre. Dans un dernier duo, elle évoque leur rencontre mais lui ne se souvient que de sa beauté et de sa sensualité. Elle meurt dans une vision divine tandis qu’il s’écroule, désespéré.

Permalien

date de publication : 16/03/24

Accéder à la recherche